相続対策は「法定相続人」の理解から

時には「争族」とも揶揄される相続トラブル。その主役となるのが、いわゆる「相続人」と呼ばれる人たちです。

ミステリー映画や小説などにもよく登場するこの「相続人」。物語のカギとなる重要な役どころを担うことが多いですが、現実世界ではそれほどドラマティックなものではありません。正確には「法定相続人」という名前で、民法によって定められた味気のない決まりごとです。

それでも円満な相続の在り方を考える時、「法定相続人」の理解はその第一歩と言えます。法定相続人がわからなければ相続税額を試算することができないのはもちろんのこと、認識が甘いことで思わぬ相続トラブルにも発展しかねません。

今回のコラムでは、「“お金の相談”の専門家」ファイナンシャルプランナー(FP)が、その「法定相続人」の基本を解説します。これが分かれば、相続問題はもちろん、ミステリー小説を読む時にも役に立つかもしれません(笑)。

法定相続人のパターンは3種類

民法で「法定相続人」の何が定められているかと言えば、そればズバリ相続の「範囲」と「取り分」です。

これは遺産を残す人(=被相続人)の家族構成によって、大きく3つの形に分けられます。それぞれのパターンを見ていきましょう。

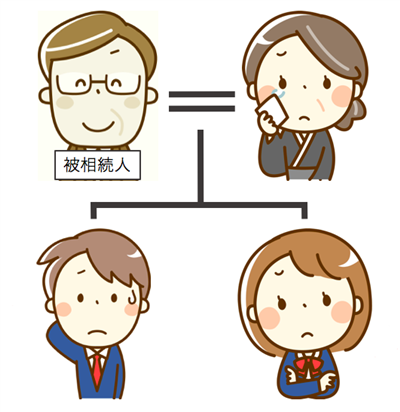

①被相続人に子供がいる場合

被相続人に子供がいる場合は、法定相続人の範囲は「配偶者」と「子供」になります。その他の親族には相続権が発生しません。

取り分は、まずは配偶者が1/2 、残りの1/2を子供の数で按分することになります。子供が2人なら1人あたりの取り分は1/4、3人なら1/6といった具合です。

配偶者が先に亡くなっている、あるいは離婚している時は、全体を子供の数で割ります。この場合は、子供が2人なら1人あたりの取り分は1/2、3人なら1/3という形になります。なお、ここで言う子供とは「前妻や前夫との子供」や事実婚等の「入籍していないパートナーとの子供」も含まれます。

また、養子も実子と同じように「法定相続人」としての権利を持ちます。ただ、再婚相手の連れ子はそのままでは「法定相続人」とはならず、被相続人と養子縁組の手続きをして初めて「法定相続人」となる点には注意が必要です。

さらに、被相続人よりも子供が先に亡くなっていた場合は、その子供(つまり被相続人にとっての孫)が相続人の権利を引き継ぐことができます。

この制度を「代襲相続」と言い、親の権利を子供の数で按分する形となります。例えば、亡くなった子供の取り分が1/4で代襲相続人が2人いた場合は、それぞれ1/8ずつの取り分となります。

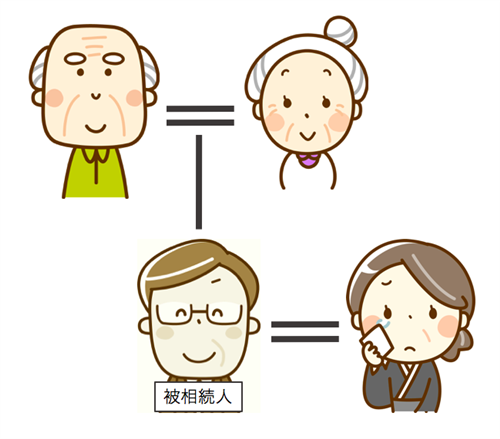

②被相続人に子供がいない場合

被相続人に子供がいない場合、法定相続人の範囲は「配偶者」と「直系尊属」になります。「直系尊属」とは両親や祖父母・曾祖父母を指す言葉で、相続問題では両親をイメージするのが現実的でしょう。

取り分は、まずは配偶者が2/3 、残りの1/3を両親で分け合うことになります。両親とも健在であれば1/6ずつ、片方のみが存命の場合は1/3が直系尊属の取り分という形です。

被相続人に配偶者がいない場合は、両親が100%の取り分となります。父母のどちらかが既に亡くなっていれば、存命の親が全ての遺産を相続します。

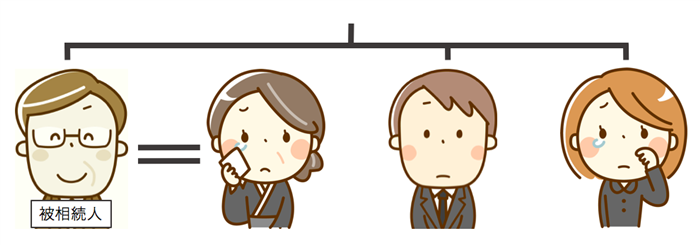

③子供も直系尊属もいない場合

被相続人に子供もなく両親も既に亡くなっていた場合は、法定相続人は「配偶者」と「兄弟姉妹」になります。民法では「兄弟姉妹」は「けいていしまい」と読むのが一般的です。

取り分は、まずは配偶者が3/4 、残りの1/4を兄弟姉妹で分け合うことになります。仮に被相続人が3人兄弟だとしたら、2人の兄弟は1/8ずつの取り分となるわけです。

このケースでも、被相続人に配偶者がいない場合は兄弟姉妹が100%の取り分となります。

また、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていたケースでは、子供の場合と同じく「代襲相続」の制度が適用されます。ただし、子供の場合の代襲相続人には回数の制限がない(孫からひ孫、ひ孫から玄孫と引き継がれる)のに対し、兄弟姉妹の子の代襲相続人は一代限りとなります。

なお、被相続人に「法定相続人」が一人もなく、遺言書によって遺贈の指定もない場合は、相続財産は国庫に入ります。

相続において「配偶者」の存在は絶対!

さて、こうして考えると「法定相続人」には常に配偶者が指定されていることが分かります。これは民法には「配偶者=共に財産を築いてきた者」という考え方があるからです。

この考え方自体はとても利に適ったものだと思います。どちらの収入であれ、その家庭の財産は「夫婦が長い期間協力して形成してきたもの」と考えるのが自然です。

しかしながら、一歩間違えるとこのルールが複雑な状態を生み出すことがあります。「法定相続人」となる配偶者とは、あくまで「相続が開始した時点の配偶者」であって、必ずしも「共に財産を築いてきた配偶者」である必要がないからです。

私もご相談の中で「父の葬儀に行ったら、新しい“母”に初めて会った」というウソのようなホントの話を伺ったことがありますが、そこまで極端な例でなくても、この配偶者に対する決まり事が事態を思わぬ方向に進めてしまう可能性は少なくありません。

配偶者が「共に財産を築いてきた者」とは限らない

例えば、親から受け継いだ収益物件の家賃収入で暮らしていたAさんが亡くなったとします。法定相続分に従い、収益物件とその土地は妻であるBさんと一人息子のCさんが1/2ずつ所有権を持つことにしました。

Cさんとしてはいずれ収益物件は自分のものになると思っていましたが、ある時状況は一変します。母であるBさんがDさんと再婚したからです。このままBさんが亡くなれば、配偶者の法定相続分としてDさんにも収益物件の所有権が発生するでしょう。

仮にCさんがDさんと養子縁組をしたとしても、Dさんに実子がいればその人にもこの収益物件の所有権に対して相続権が生まれることになります。結果としてCさんは父から受け継ぐはずだった収益物件をまったくの赤の他人と共有する羽目になってしまうかもしれません。

たとえ親兄弟であっても、不動産の共有名義はトラブルの元。ましてや関係の薄い人間同士の共有は相続において「最悪の選択肢」と言っても過言ではないのです。

このように相続に関して「配偶者」はとてもデリケートな問題です。そして、結婚が「いくつになっても」「何回でも」できるものである以上、敢えて下世話な言い方をするのであれば、配偶者問題は最後まで気が抜けないものなのです。

ですから、私は相続のご相談の際には「ウチに限ってそんなことないよ〜」とお客様に失笑されるのを覚悟で、上のような例をお話しさせていただいています。実際に起こるかどうかではなく、相続のメカニズムを知っておいていただきたいからです。

特に「不動産」という資産は、形を変えずに何代にも渡って受け継がれていくものです。誰にどのように継承していくかは、相続問題を考える上で大きなポイントとなります。

争っても結局は民法の規定通りに…

いかがでしょうか? 今回は相続対策の基本となる「法定相続人」について解説をしました。

近年、遺産分割がうまくいかず、家庭裁判所に調停を申し立てるケースが増えてきています。相続争いで裁判沙汰などと聞くと「資産がある家のお話でしょ」と思う人も多いかも知れませんが、実情はその逆。相続財産が「少なく」て「分けにくい」ケースほど揉めやすいというデータが出ています。

しかしながら、いざ裁判を行ったとしても家庭裁判所はどの法定相続人の味方でもありません。結局は「法定相続人」が「法定相続分」通りを受け取るという裁定になるケースが多いと言われています。

そうした意味でも、「法定相続人」は相続問題を考える出発点です。さらに一歩踏み込んで、法定相続人の遺留分の取り扱いまで考慮した正しい形の遺言書を作成できるのであれば、それは資産を受け継ぐ相続人に対しての最高のプレゼントとなるはずです。