遺産分割のカギをにぎる「遺留分」

「遺留分」という言葉をご存知でしょうか。

遺言書の作成など、相続時の「遺産分割」を考える際に出てくることの多いこの言葉。「聞いたことはある」という方は少なくないかも知れませんが、実は正しい言葉の意味はあまり知られていません。それだけこの「遺留分」という言葉は誤解を招きやすいものとも言えるでしょう。

その意味を正しく理解していないと、せっかく考えた「遺産分割」が後に大きな争いのタネになることもあるのが「遺留分」です。

今回のコラムでは、“相続”を“争族”にしないために、「“お金の相談”の専門家」ファイナンシャルプランナー(FP)が遺留分をわかりやすく解説します。

遺留分の割合とは?

「遺留分」とは一言で言えば、「最低限の相続分」です。

相続が発生した時、誰もが自分がもらえる遺産が気になるもの。相続権が認められている人を「法定相続人」と呼びますが、この「法定相続人」は民法で対象者と法定相続分(法で定められた相続できる割合)が定められています。

よくドラマなどで被相続人(=資産を遺す人)が自分の子どもに対して「お前には一銭も財産を残さん!」と言っているようなシーンを目にしますが、遺言書さえ作成すれば被相続人の思惑通りに分割が行われるのでしょうか。残念ながら、現実にはそれほど簡単にはいきません。

遺される側には法的に認められた最低限の取り分があります。“遺産の最低保証分”と言い換えてもいいかもしれません。それが「遺留分」です。

原則として「遺留分」は法定相続分の半分となります。そう言われても分かりにくいと思いますので、実際にケース別に具体的な遺留分を見てみることにしましょう。

相続人が配偶者だけの場合

夫婦の間に子供がなく、両親も亡くなっているいるような場合は、配偶者の法定相続分は100%となります。遺留分はその半分ですから、このケースでは50%(1/2)ということになるわけです。

これまたドラマなどに登場しそうなシーンですが、被相続人が遺言書で「遺産の全額を慈善団体に寄付する」と明記しても、配偶者には50%の遺留分がありますから、財産の半分は寄付せずに配偶者が相続できることになります。

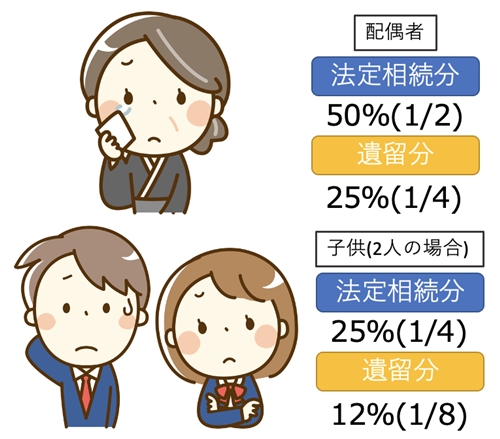

相続人が配偶者と子供の場合

夫婦に子供がいる場合は、相続人は配偶者と子供となります。一般的には一番多いケースかもしれません。

この場合の法定相続分は配偶者が50%、残りの50%を子供たちで均等に分け合うことになります。子供が2人なら25%(1/4)ずつです。

よって遺留分は配偶者が25%(1/4)、子供達はそれぞれの半分、子供が2人なら12%(1/8)という計算になります。

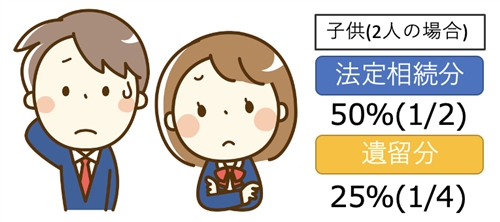

相続人が子供だけの場合

相続が発生した時に既に配偶者が亡くなっていた場合(いわゆる「二次相続」)、100%を子供の数で分け合うことになります。

子供が2人なら法定相続分は50%(1/2)ずつ。遺留分はその半分ですから25%(1/4)ずつとなります。

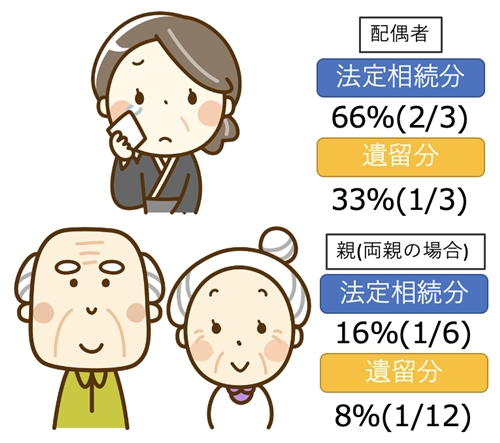

相続人が配偶者と直系尊属の場合

直系尊属とは両親や祖父母のことで、相続に関して言えば一般的には両親のことを指す場合がほとんどです。夫婦に子供がなく、なおかつ被相続人の親が存命のケースを考えてください。

この場合の法定相続分は配偶者が66%(2/3)、両親が残りの33%(1/3)を分け合うことになります。親の片方が既に亡くなっている場合は存命中の親が33%(1/3)です。

従って、遺留分は配偶者が33%(1/3)、両親共存命の場合は16%(1/6)ずつです。

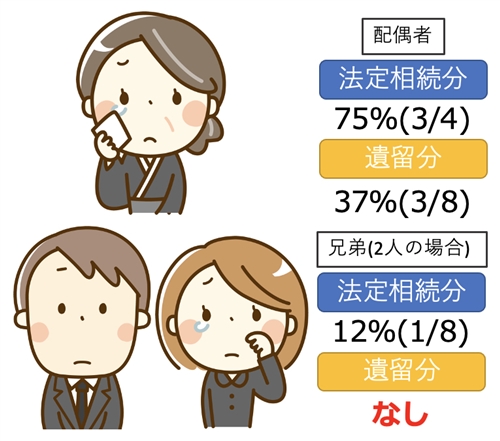

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

最後は相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合です。夫婦に子供がなく、被相続人の両親も既に亡くなっているケースです。

この場合の法定相続分は配偶者が75%(3/4)、残りの25%(1/4)を兄弟姉妹で分け合う形になります。これまでも計算式にのっとれば、遺留分はそれぞれの半分ということになりますが、実はそうではありません。兄弟姉妹には「遺留分」そのものが認められていないからです。

「法定相続人として認められているのに遺留分は認められない」というルールは少し奇妙な感じがしますが、そもそも遺留分とは遺産を分けてもらえない人への“救済処置”のようなもの。兄弟姉妹の場合は生活基盤も別々であることがほとんどですので、救済処置は必要ないという考え方です。

遺留分が認められないということは、もし遺言書が「兄弟姉妹に財産を遺さない」という内容であれば、彼らは一銭たりとも受け取ることはできないことを意味しています。

遺留分は待っているだけではダメ!

さて、これで「遺留分」の大まかな考え方はお分かりいただけたと思いますが、遺留分には二つの大きな誤解がついて回ります。この点をしっかり理解しないと、遺留分について大きな落とし穴にはまってしまうかもしれません。

一つ目の大きな誤解は、「放っておいても自分の遺留分は確保される」というものです。

遺留分のことを“遺産の最低保証分”と書きましたが、これは「なにもしなくても最低限の保証が得られる」という意味ではありません。より正確に言えば、遺留分とは「最低限の取り分を主張できる権利」であり、主張しなければ遺留分についても取得することはできないのです。

逆の言い方をすれば、遺留分は必ずしも主張しなければならないものでもないわけで、相続人本人が遺産の受け取り意志を表示しなければ、その人に遺留分の遺産分割しないことも可能です。

この「最低限の取り分を主張できる権利」を行使することを「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」と言い、遺言書などで自分の遺留分を侵害された場合にはこうした手続きをとることができます。

なお「遺留分減殺請求」には時効があり、「相続を知った時から一年以内」に行わないと認められませんので注意が必要です。

相続権は事前に放棄できない。でも…

二つ目の誤解は、「放棄」にまつわるものです。

「相続放棄」という言葉は耳にしたことがあると思いますが、実は相続放棄は相続発生前(つまり被相続人が存命中)に行うことはできません。

理屈としては、相続が発生して初めて相続権という権利が相続人が発生するため、「発生していない権利を放棄することはできないから」ということになっていますが、現実問題としては「生前に相続権の放棄が可能だと相続人同士のトラブルを誘発するから」とも言われています。

ただでさえ揉め事になりやすい相続問題。事前の放棄ができるとなると、確かに他の相続人に放棄を強要するような事態は起こりやすくなるかもしれません。しかしその考え方に基づくのであれば、遺留分についても同じルールが適用されそうなものです。

ところが、遺留分は相続権と違い、事前の放棄が認められています。家庭裁判所の許可をとれば、相続が発生する前でも自分の遺留分を放棄することができるのです。

理屈の面で言えば、相続権が発生しなければ遺留分も存在しないような気もしますが、あくまでも遺留分を「救済処置」と捉えたゆえのルールなのかもしれません。事前に本人が納得しているのであれば、「救済処置」は必要ないということなのでしょう。

“遺留分”が分かれば“揉めない分割”が分かる!

以上のような遺留分の特性を考えれば、自ずと「正しい遺言書の書き方」も見えてきます。

そうです。遺留分を侵害するような分割は基本的に避けるべきなのです。

せっかく遺言書を作成して遺産分割を指示していたとしても、それが相続人の遺留分を侵害しているようであれば、「遺留分減殺請求」が行われ泥沼の争族に発展する可能性があります。なにも法定相続分通りにきっちり分ける必要はありませんが、相続分が少なくなる側に対しても「遺留分の確保」という配慮は必要です。

しかしながら、遺産とは預貯金や証券のようにキレイに分割できるものばかりとは限りません。むしろ不動産に代表されるように、分割しづらいものであることの方が圧倒的に多いのが実情です。

やむを得ず不動産を共有名義にしたところで、後年のトラブルを生むだけです。そのような事態を避けるためには、時として一部の相続人の遺留分を侵害するような分割になるようなケースも出てくるでしょう。

そうした場合は、その相続人と事前によく相談をし、必要とあらば「遺留分放棄」の手続きを行っておくことも考えられます。

「放棄」と聞くと良い印象を持たれない人もいるかもしれません。ただ、被相続人にとっては自分が生きているうちに分割の道筋をつけられるわけですし、遺された相続人にとってもトラブルの回避になるわけですから、これは全ての人にとっての前向きな処置と考えることができるはずです。

相続を巡る争いごとは遺産が多いから起こるのではありません。むしろうまく分割できないような少ない遺産のケースほど揉めやすいのです。

その意味では、「相続問題」はそのまま「分割問題」と言っても過言ではありません。遺族のためにも問題を先送りせず、「遺留分」も含めた事前の対策がとても重要です。